| | #1 | |||||||||

| تناسب خاتمة الفاتحة مع فاتحة البقرة : تنتهي سورة الفاتحة بذكر المنعَم عليهم والمغضوب عليهم والضالين: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة:7]. والبقرة تبدأ بذكر هؤلاء أجمعين. تبدأ بذكر المتقين: {ذَلِكَ الكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة:2] وهؤلاء منعَم عليهم ثم تقول:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [البقرة:6] تجمع الكافرين من المغضوب عليهم والضالين وتذكر المنافقين: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللهِ وَبِاليَوْمِ الآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} [البقرة:8]. إذن اتفقت خاتمة سورة الفاتحة مع افتتاح سورة البقرة. ذكر في خواتيم الفاتحة أصناف الخلق المكلفين : {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة:7]. وذكرهم في بداية البقرة، المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه والضالون لم يعلموا الحق وإنما ضلوا الطريق، ويضربون مثلاً لليهود والنصارى، والمغضوب عليهم منهم اليهود والنصارى. وفواتح البقرة تحدثت عن هذه الأصناف: المتقين والكفار والمنافقين فجمعت المغضوب عليهم والضالين حيث يجمعهم الكفار. سؤال: هل هذا الأمر مقصود في حد ذاته من قِبل الله سبحانه وتعالى , يعني هذه التوأمة بين خواتيم السور وبداية السور التي تليها؟ جواب : قسم من الباحثين قالوا إنّ القرآن كتاب حياة، خذ مثلاً أيَّ يوم من أيام الحياة هل هي مترابطة في مسألة واحدة؟ أو أنّ فيها أموراً مختلفة متعددة كلها تجمعها الحياة ؟ وكذلك القرآن كتاب حياة فيه ما فيه، وتقع أمور كثيرة متعددة مترابطة ولكن لا يبدو هذا الترابط ظاهراً. ونحن الآن نلاحظ في هذا الوضع التوقيفي ارتباطاً واضحاً في هذه المسألة, ولذلك قال الرازي: إنّ آيات القرآن كلها كأنها هي كلمة واحدة من حيث الترابط , أي: كأنها آية واحدة في ترابطها. ونحن لا نقول إنّ ذلك غير مقصود، ولكننا ننظر في شيء موجود أمامنا ونبحث فيه هل هنالك تناسب أم لا؟ في هذا الوضع الحالي نحن الآن نرى أنّ هناك ترابطاً واضحاً، ونحن نصف في تقديرنا فيما يظهر لنا في هذا الأمر، والله أعلم . هدف سورة البقرة : الاستخلاف في الأرض ومنهجه : سورة البقرة وآياتها (286 آية) هي أول سورة نزلت في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع بداية تأسيس الأمة الإسلامية (والسور المدنية بشكل عام تُعنى بجانب التشريع) وهي أطول سور القرآن، وأول سورة في الترتيب بعد الفاتحة، وفضل سورة البقرة وثواب قراءتها ورد في عدد من الأحاديث الصحيحة منها: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تُحاجَّان عن صاحبهما» وفي رواية «كأنهما غمامتان او ظُلَّتان» وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» أخرجه مسلم والترمذي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البَطَلَةُ» أي: السحرة، رواه مسلم في «صحيحه». وهدف السورة هوالاستخلاف في الأرض، أي: (البشر هم المسؤولون عن الأرض)، ولذا جاء ترتيبها في أول المصحف، فالأرض ملك لله عز وجل وهو خلقها, وهو يريد أن تسير وفق إرادته فلا بدّ أن يكون في الأرض من هو مسؤول عنها, لذا عندما نقرأ السورة يجب علينا أن نستشعر مسؤولية الإنسان في خلافة الارض. وكما أسلفنا فإنّ هدف السورة هو الاستخلاف في الأرض، وسورة البقرة هي أول سور المصحف ترتيباً، وهي أول ما نزل على الرسول عليه السلام في المدينة مع بداية تأسيس دولة الإسلام الجديدة وتكوينها ، فكان يجب أن يعرف المسلمون ماذا يفعلون ومما يحذرون، والمسؤولية معناها أنْ نعبد الله كما شاء وأنْ نتبع أوامره وندع نواهيه. والسورة مقسمة إلى أربعة أقسام: 1- مقدمة. 2- القسم الأول. 3- القسم الثاني. 4- خاتمة. وسنشرح هدف كل قسم على حدة : ـ المقدمة: وفيها وصف أصناف الناس، وهي تقع في الربع الأول من السورة من الآية (1 - 29). وتتضمن : آ ـ آيات المتقين (آية 1 - 5) . ب ـ آيات الكافرين (آية 6 - 7). ج ـ آيات المنافقين (آية 8 - 20) والإطناب في ذكر صفات المنافقين للتنبيه إلى عظيم خطرهم وكبير ضررهم؛ لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهم أشد من الكافرين. 2ـ القسم الأول للسورة : وهو يمثل باقي الجزء الأول من القرآن، وفيه يعرض نماذج لثلاث مجموعات من الناس قد استخلفهم الله، وهذه النماذج هي : آ ـ استخلاف آدم في الأرض (تجربة تمهيدية ) قال تعالى : {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً } [البقرة:30] واللطيف أنه سبحانه أتبع هذه الآية بـ {وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة:31]. وهذه الآية محورية تعني أنه إذا أردت أنْ تكون مسؤولاً عن الأرض يجب أنْ يكون عندك علم , لذا علّم الله تعالى الأسماء كلها, وعلّمه الحياة وكيف تسير, وعلّمه تكنولوجيا الحياة وعلّمه أدوات الاستخلاف في الأرض، وهذا إرشاد لأمة الإسلام إنْ أرادوا أنْ يكونوا مسؤولين عن الأرض فلا بدّ لهم من العلم مع العبادة، فكأنّ تجربة سيدنا آدم عليه السلام هي تجربة تعليمية للبشرية بمعنى كيفية المسؤولية عن الأرض . وأهم أمرين في هذا النموذج : - أنّ الله سبحانه علّم آدم تكنولوجية الحياة {وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا} [البقرة:31]. - أنّ المعصية هي سبب الاستبدال . ب ـ قصة بني إسرائيل الذين استخلفوا في الأرض فأفسدوا: وهو نموذج فاشل من الاستخلاف في الأرض، وأهم الأمور في هذا النموذج الفاشل هي : ـ تذكير الله لهم بنعمه عليهم كما في الآية 40 {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العَالَمِينَ} [البقرة:47] . انظر الآيات ( 52ـ 94 ) ـ بيان أخطائهم والموبقات التي ارتكبوها كقتل الأنبياء بغير الحق، والمادية، وعصيانهم وكفرهم بآيات الله، واعتداء أصحاب السبت، وقصتهم مع البقرة وجدلهم الكبير حول ذبحها مع نبيهم موسى عليه السلام حيث لم يرضوا تنفيذ شرع الله. ـ عدم الإيمان بالغيب. ج ـ نموذج ناجح للاستخلاف في الأرض : (قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام) وهي آخر تجربة ورد ذكرها في السورة. وهكذا : أولاً ابتلى سبحانه آدم في أول الخلق (تجربة تمهيدية) ثم بني إسرائيل فكانت تجربة فاشلة، ثم ابتلى إبراهيم عليه السلام فنجح {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة:124] . وفي هذه الآية إثبات أنّ الاستخلاف في الأرض ليس فيه محاباة، فالذي يسير على منهج الله وطاعته يبقى مسؤولاً عن الأرض والذي يتخلى عن هذا المنهج لا ينال عهد الله : {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة:124] . وملخص القول في القسم الأول من السورة: إنّ القصص الثلاث التي وردت فيه: قصة آدم: { إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً } [البقرة:30] . وقصة بني إسرائيل : {وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العَالَمِينَ} [البقرة:47] . وقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام : {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا } [البقرة:124] . هذه القصص الثلاث بدايتها واحدة وهي الاستخلاف في الارض وعلينا نحن أمة المسلمين أنْ نتعلم من تجارب الذين سبقونا وأنْ نستشعر الأخطاء التي وقعت فيها الأمم السابقة ونعرضها على أنفسنا دائما لنرى إنْ كنا نرتكب مثل هذه الأخطاء فنتوقف عن ذلك ونحذو حذو الأمم السابقة التي نجحت في مهمة الاستخلاف في الأرض كسيدنا إبراهيم عليه السلام . ـ القسم الثاني من السورة : أوامر ونواه للأمة المسؤولة عن الأرض : وفي هذا القسم توجيه الله تعالى للناس الذين رأوا المناهج السابقة وتجارب الأمم الغابرة مفاده: يجب أنْ تتعلموا من الأخطاء وسيعطيكم ربكم أوامر ونواهي كي تكونوا مسؤولين عن الأرض بحق وتكونوا نموذجاً ناجحاً في الاستخلاف في الأرض، وكل هذه الأوامر والنواهي متعلقة بثلاثة أمور : آ ـ طاعة الله في أوامره ومنهجه الشامل المتكامل : مثل الأمر بطاعة تحويل القبلة، تطبيق الأحكام الجنائية والأحكام التعبدية، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والمواريث وأحكام الأسرة والطلاق وأحكام الجهاد والإنفاق وأحكام النظام المالي وتحريم الربا . ب ـ تميز الأمة في مصطلحاتها مع وسطية التميز وتوازنه. ج ـ تقوى الله . 4ـ الختام ـ {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا } ـ الآيتان [ 285ـ286] وقد ختمت السورة بدعاء المؤمنين : {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا } [البقرة:285]، كما بدأت بأوصاف المؤمنين وبهذا يلتئم شمل السورة أفضل التئام، فسبحان الله العلي العظيم. والخلاصة: نحن مسؤولون عن الأرض, والمنهج الكامل, وعلينا أنْ ندخل في السِّلم كافة، والمنهج له إطار: طاعة الله، وتميُّزٌ، وتقوى . أمّا عناصر المنهج فهي: تشريع جنائي، مواريث، إنفاق، جهاد، حج، أحكام صيام، تكاليف وتعاليم كثيرة، فلا بدّ أنْ نستعين بالله تعالى على أدائها لنكون أهلا للاستخلاف في الأرض ولا نقع في أخطاء الأمم السابقة. مثنى محمد هيبان رابطة العلماء السوريين | |||||||||

|

التعديل الأخير تم بواسطة مريم كامل ; 04-04-25 الساعة 05:34 AM  |

| | #2 | |||||||||

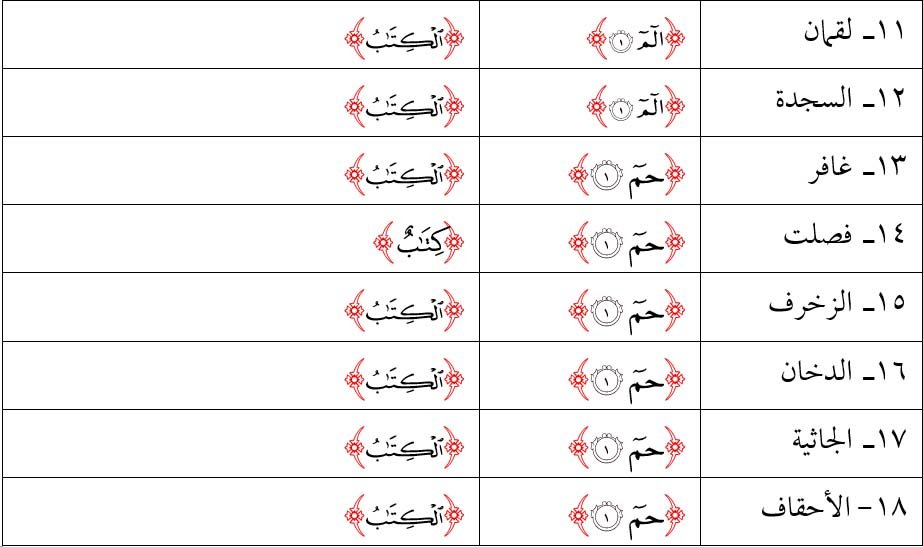

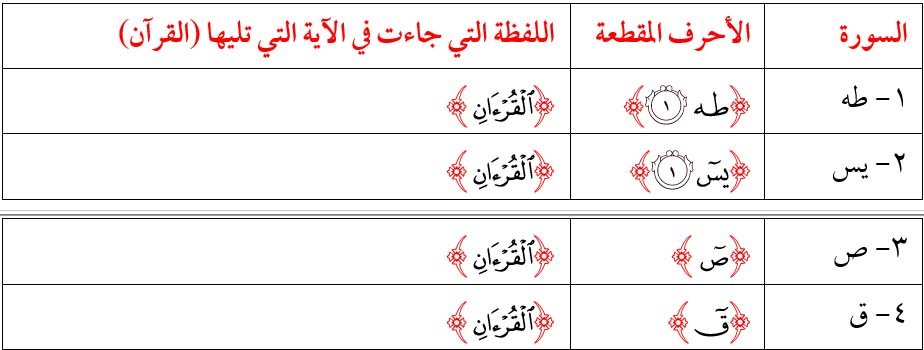

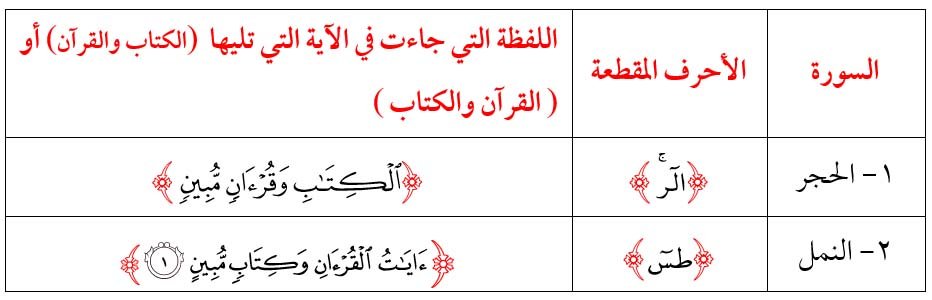

| من اللمسات البيانية في سورة البقرة السؤال الأول: لماذا وردت بعض أسماء السور مرفوعة مثل: الكافرون والمؤمنون، وبعضها بالجرّ بالاضافة مثل : سورة الحجِ و البقرةِ؟ الجواب: الناظر في فهرس السور لا يقول: البقرة، وإنما يقول : هذه سورة البقرةِ , وأما الإعراب: سورة البقرة تعرب: خبر لمبتدأ محذوف وتقديره: هذه سورة البقرة, وهذه سورة آل عمران وهكذا. فالأسماء المفردة جاءت بالجر مجرورة. وأما الأسماء التي جاءت بصيغة جمع المذكر السالم، فيبدو أنّ تسميتها جاءت حسبما ورد في السورة فلما كانت {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} [الكافرون:1] بالرفع سميت سورة الكافرون على الحكاية. و السور التي اسمها جمع مذكر سالم هي أربع سور: المؤمنون {قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ} [المؤمنون:1]، المنافقون {إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ} [المنافقون:1] ، الكافرون {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} [الكافرون:1] ، المطففين {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} [المطفِّفين:1] جاءت مجرورة باللام فسميت المطفِّفين. فالاسم الذي هو جمع مذكر سالم حُكِيَ في السورة، وأمّا الباقي عموماً فأُخضع للقاعدة , فإذا كان منصرفاً جُرَّ بالكسرة وإذا كان ممنوعاً من الصرف مثل سورة يونسَ جُرَّ بالفتحة نيابة عن الكسرة وكذلك سورة يوسفَ {الم} [البقرة : 1]. السؤال الأول: ما دلالة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم؟ الجواب: الأحرف المقطعة في بداية بعض سور القرآن الكريم هي عِلمٌ مستور وسِرٌّ محجوب عجزت العلماء عن إدراكه، وقصرت خيول الخيال عن لحاقه، ولذلك من الأفضل أن نقول: ( الله أعلم بمراده ) ولهذا قال الصديق رضي الله عنه : (لكل كتاب سر، وسر القرآن أوائل السور) وقال الشعبي: (سر الله تعالى فلا تطلبوه) وهنا لا نتكلم عن المقصود وإنما عن الخصائص لهذه الأحرف المقطعة : 1ـ سميت حروفاً مقطعة؛ لأنّ كل حرف ينطق بمفرده. 2ـ كل حرف في اللغة العربية له اسم وله مسمى. والناس ينطقون حين يتكلمون بمسمى الحرف وليس باسمه، مثال: كلمة (كتب) هذه تنطق بمسمى الحروف فإذا أردت أن تنطق بأسمائها تقول (كاف وتاء وباء) إنظر إلى الجدول أدناه :  وهكذا ومن اللطيف أن نلاحظ هنا أنّ علماء اللغة جعلوا المسمَّى صدر كُلَّ اسم له ـ كما قال ابن جني ـ وذلك ليكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرع السمع. 3ـ الذي لم يتعلم قد ينطق بمسميات الحروف ولكن لا يمكن أنْ ينطق بأسمائها , ولعلّ هذا أول ما يلفتنا، فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان أمياً , والأمي يستطيع أن ينطق بمسميات الحروف فيقول : الكتاب , فإذا طلبت منه أن ينطق بأسماء الحروف فإنه لا يستطيع أن يقول لك إن كلمة الكتاب مكونة من الألف واللام والكاف والتاء والألف والباء. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو أُمِّيٌّ جاء ونطق بأسماء الحروف فكانت هذه الحروف دليلاً على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاغ عن ربه، وأنّ هذا القرآن موحى به من الله سبحانه وتعالى. 4ـ لذلك نجد أنّ سور الفواتح تبدأ بأسماء الحروف وينطق هذه الحروف بأسمائها, وقد تجد الكلمة نفسها في آية أخرى فتنطق بمسمياتها , لذلك أول سورة البقرة تنطق (ألف لام ميم)، بينما في سورة الشرح تنطق الكلمة بمسميات الحروف {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} [الشَّرح:1] وقد كُتبت فواتح السور على صورة الحروف أنفسها لا على صورة النطق بها اكتفاء بشهرتها . 5 ـ كل القرآن مبني على الوصل دائماً وليس على الوقف, فإذا نظرت إلى آخر حرفٍ من أي سورة بما فيها سورة الناس تجد أن الحرف الأخير عليه حركة. أمثلة: ـ آخر سورة يونس {وَهُوَ خَيْرُ الحَاكِمِينَ} [يونس:109] النون عليها فتحة وليس سكون. ـ آخر آية في آخر سورة في القرآن {مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ} [الناس:6] السين عليها كسرة وليس سكون. لذلك فكل آيات القرآن الكريم مبنية على الوصل ما عدا أحرف فواتح السور فهي مبنية على الوقف . 6ـ القدماء انتبهوا إلى أنّ السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة بُنيت على تلك الأحرف فمثلاً : (سورة ق) تتكرر فيها الكلمات التي فيها حرف القاف مثل{قَولٍ} [ق:18] ، {رَقيبٌ} [ق:18] ،{والقُرءانِ} [ق:1] ، {تَنقُصُ} [ق:4] ،{وَأَلقيْنا} [ق:7] ،{بَاسِقاتٍ} [ق:10] ، {بِالخَلقِ} [ق:15] . وكذلك (سورة ص) تكثر فيها الكلمات التي فيها حرف الصاد مثل:{مَنَاص} [ص:3] ،{واصبِرُوا} [ص:6] ،{وأَصحَابُ} [ص:13] ،{صَيْحَةً} [ص:15] ،{وَفَصلَ} [ص:20] ،{الخَصْمِ} [ص:21] . حتى أنهم جعلوا إحصائية في {الر} وقالوا: أنها تكررت فيها الكلمات التي فيها {الر} 220 كلمة هذا قول القدامى. والعلماء جمعوا الأحرف المقطعة وقالوا :عندما نجمعها نجد أنها مكونة من (14) حرفاً تمثّل نصف حروف المعجم ، وجاءت في 29 سورة وهي عدد حروف المعجم وتمثل نصف الأحرف المجهورة، ونصف الأحرف الشديدة، ونصف المُطبَقَة، ونصف المنقوطة، ونصف الخالية من النقط، ونصف المستقرة، ونصف المنفتحة، ونصف المهموسة، ونصف المستعلية، ونصف المقلقلة، و نصف الرَّخوة وهكذا ، لكن هم خاضوا في هذا للنظر فيه. هذه الأحرف المفرّغة من المعنى رُكبت تركيباً خاصاً فصارت آيات مبينة موضحة وهي موضع الإعجاز وموضع التحدي للعرب الفصحاء، هم يقيناً أدركوا هذا المعنى وإلا لكانوا سألوا عنه. وقسم قال : إن كل السور التي تبدأ بحرف (ط) تبدأ بقصة موسى أولاً، وهناك من جعل منها معادلة رياضية فقال: أن كل سورة فيها {ألم} نسبة الحروف ألف إلى لام تساوي نسبة الحروف لام إلى ميم. 7ـ عدد سور الفواتح ( 29 ) سورة من أصل ( 114 ) سورة أي: حوالي 25%. من سور القرآن بينما نسبة عدد كلماتها إلى كلمات القرآن فتقارب 48% . 8ـ مجموع الفواتح بدون تكرار ( 14 ) فاتحة وتتكون من ( 14 ) حرفاً من الأحرف الهجائية وتجمعها جملة (طرق سمعك النصيحة) أو (صح طريقك مع السنة) وتعرف هذه الحروف بالأحرف النورانية. 9 ـ هناك فواتح مؤلفة : آـ من حرف واحد :{ن} [القلم:1]{ق} [ق:1]{ص} [ص:1] . ب ـ فواتح من حرفين : {طه} [طه:1] . {يس} [يس:1] . {طس} [النمل:1] . {حم} [الدخان:1] . ج ـ وفواتح من ثلاثة أحرف: {ألم} [البقرة:1] . {الر} [إبراهيم:1] . {طسم} [الشعراء:1] . د ـ وفواتح من أربعة أحرف : {ألمص} [الأعراف:1] . {المر} [الرعد:1] هـ ـ وفواتح من خمسة أحرف : {كهيعص} [مريم:1] . {حم عسق} [الشورى1 - 2]. 10ـ وتنقسم الفواتح من حيث تكرارها إلى قسمين : آ ـ فواتح لم تتكرر صورتها إلا مرة واحدة، وعددها عشرة وهي: {ألمص} [الأعراف:1]، {المر} [الرعد:1] {كهيعص} [مريم:1]، {طه} [طه:1] {طس} [النمل:1] {يس} [يس:1]، {ص} [ص:1] ، {حم عسق} [الشورى: 1 - 2]، {ق} [ق:1]، {ن} [القلم:1] . ب ـ فواتح تكررت صورتها : [ {ألم} ـ6 مرات], [ {ألر}ـ 5 مرات], [{طسم}ـ2 مرة ], [{حم} ـ 6 مرات ]. 11 ـ بعض الفواتح جزء من فاتحة أخرى: {طس} متكررة في {طسم} وفاتحة {ص} متكررة في {كهيعص} و {ألمص} وفاتحة {ق} متكررة في {حم عسق}] 12 ـ ترتيب سور الفواتح الـ (29) حسب نزولها هو : [ ن ـ ق ـ ص ـ الأعراف ـ يس ـ مريم ـ طه ـ الشعراء ـ النمل ـ القصص ـ يونس ـ هود ـ يوسف ـ الحجر ـ لقمان ـ غافر ـ فصلت ـ الشورى ـ الزخرف ـ الدخان ـ الجاثية ـ الأحقاف ـ إبراهيم ـ السجدة ـ الروم ـ العنكبوت ـ البقرة ـ آل عمران ـ الرعد ]. .يتبع | |||||||||

|

| | #3 | |||||||||

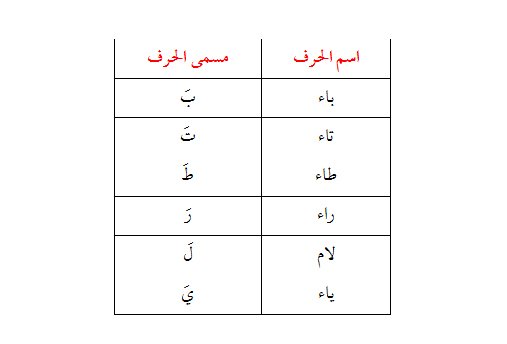

| 13ـ وقد قامت الدكتورة عائشة عبد الرحمن والملقبة ببنت الشاطىء بدراسة تاريخية لهذه السور الـ ( 29 ) وخلصت إلى النتائج التالية : آ ـ أنه بدأت من أوائل الوحي لافتة إلى سر الحرف ثم كثرت وتتابعت في أواسط العهد المكي حين بلغ الجدل أشده فعُرضت قضية التحدي , وظلت الآيات تعاجزهم وتتحداهم أنْ يأتوا بمثله أو بسورة منه إلى أول العهد المدني الذي نزلت فية آية البقرة فحسمت الجدل العقيم بعد أن ألزمتهم الحجة على صدق المعجزة بعجزهم مجتمعين أنْ يأتوا بسورة من مثله. ب ـ أكثر السور المبدوءة بالحروف نزلت في المرحلة التي بلغ فيها عتو المشركين أقصى المدى وأفحشوا في حمل الوحي على الافتراء والسحر والشعر والكهانة، فواجههم القرآن بالتحدي. 14 ـ من عجائب أحرف الفواتح وهي (14) حرفاً أنها تمثل نصف حروف المعجم وترددت في ( 29 ) سورة على عدد حروف المعجم , كما أنّ هذه الحروف تشتمل على أنصاف أجناس الحروف, فهي تمثل النصف من الحروف المهموسة والمجهورة والشديدة والرخوة والمطبقة والمنفتحة والمستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة, وبيان ذلك حسب الجدول التالي :  15 ـ تتألف الأحرف الهجائية للغة العربية من (29) حرفاً، أمّا الأحرف الأبجدية فتتألف من (28) حرفاً على اعتبار أنه لا فرق بين الألف والهمزة في الأبجدية. قال الناظم : وعِدةُ الحروفِ للهجــــاءِ= تسعٌ وعـشرون بلا مــــــراءِ أولها الهمـــزةُ لكن سُمِّيت= بألفٍ مجــــــازاً إذ قد صورت وذلك أنهم يسمون كلاً من الهمزة والألف اللينة (ألفاً) ويفرقون بينهما بوصفهم للألف باللينة أوالممدودة , أي : الألف الممدودة اللينة فرع عن الهمزة. 16 ـ الحروف في اللغة نوعان : مبنى و معنى : آ ـ حرف مبنى : وهو الحرف الذي لا معنى له إلا للدلالة على الصوت فقط. ب ـ حرف معنى : مثل ( في) للظرفية، و (من) للابتداء، و( على ) للاستعلاء. 17 ـ على الأصح فإنّ أحرف الفواتح لا تعرب . 18 ـ شاء الله سبحانه وتعالى أنْ يبقى معناها في الغيب عنده , وأنت أيها المسلم المؤمن خذ كلمات الله التي تفهمها بمعانيها وخذ الحروف التي لا تفهمها بمرادات الله فيها , وهذه الحروف هي سر من أسرار الله تعالى يريدنا أنْ ننتفع بقراءتها سواء فهمناها أم لم نفهمها . أي أنّ القول الفصل فيها : إنها حروف لها سر من قبل الله تعالى لا نعلمه, وقسم قال : هي من المتشابه الذي لا نعلمه، قد يكون هذا الرأي هو السديد ، ولكن هذه الملاحظات جديرة بالانتباه أيضاً. 19ـ وقدً انتبه القدامى إلى أنّ هذه السور التي تبدأ بهذه الأحرف يكون التعبير فيها بطابع هذه الأحرف، يعني التي تبدأ بالصاد تكثر فيها الكلمات الصادية ويعني أنها تعطيك بداية فنية لما يكثر من الأحرف في هذه السورة. مثل : آ ـ سورة (ق) تردد فيها الكلمات التي فيها قاف {ق وَالقُرْآَنِ المَجِيدِ} [ق:1] ، {إِذْ يَتَلَقَّى المُتَلَقِّيَانِ}[ق:17] ، {قَعِيدٌ} [ق:17]، {سَائِقٌ} [ق:21] ، {تَشَقَّقُ} [ق:44])، في (ص) ذكر الكلمات فيها صاد نحو: الخصومات، الخصم، يختصمون، مناص، صيحة، اصبروا، صيحة، اصبر. ب ـ ثم استدلوا إلى الإحصاء ، قالوا وضربوا مثالاً في سورة يونس تبدأ بـ{ألر} [يونس:1] وفي هذه السورة تكررت الكلمات التي فيها راء كثيراً، وأقرب السور إليها سورة النمل والنحل, وهي أطول منها لكنها لم تتردد الراء فيها كما في يونس ففيها (220 راء)، هكذا أحصوا والله أعلم. ج ـ ثم الملاحظة أنّ كل السور التي تبدأ بالطاء {طه}{طس}{طسم} كلها تبدأ بقصة موسى أولاً، كلها بلا استثناء. ويبدو كما يقولون أنّ اللمسة البيانية أنها تشير إلى أنّ الحروف المذكورة في أوائل بعض السور تطبع طابع السورة فيكون من باب السمة التعبيرية. ليس هذا فقط ولكن قبل سنوات أخرج دكتور مهندس كتاباً عن المناهج الرياضية في التعبير القرآني عملها على الكمبيوتر وهو يقول : إنه لاحظ أن الأحرف المذكورة في بداية السور تتناسب مع السور تناسباً طبيعياً؛ فالتي تبدأ بـ {ألم} يكون الألف أكثر تكراراً في السورة، ثم اللام ثم الميم, وليس هذا فقط وإنما نسبة الألف إلى اللام مثل نسبة اللام إلى الميم، هذه معادلة رياضية وقد قال بأنه راجع الصحف و طبقها على الصحف لكنه وجد القرآن متفرداً بها. | |||||||||

|

| | #4 | |||||||||

| من اللمسات القرآنية في سورة البقرة السؤال الأول: لماذا لم يلتزم القرآن نفس الأحرف المقطعة في كل السور؟وهل هناك مناسبة بين تلك الأحرف والآية التي تليها حيث ذكر الكتاب أو القرآن ؟ الجواب: أولا: الأحرف المقطعة جاءت في 29 موضعاً في القرآن الكريم والذي تم التوصل إليه ما يلي : آ ـ لا توجد مناسبة ظاهرة، لكن هناك مناسبة اختيار ما بَعْدَها بالنظر إليها. ب ـ هذه المناسبة هي من الجانب الصوتي، وتنطبق على جميع ما ورد ذكره من : كلمة كتاب وكلمة قرآن. ج ـ القاعدة: أنه إذا كانت الحروف المقطعة أكثر من مقطعين أوأكثر من حرفين فعند ذلك يأتي معها الكتاب لأنّ الكتابة ثقيلة، وإذا كانت الحروف المقطعة تتألف من مقطعين أو حرفين فيأتي معها القرآن، باستثناء إذا كان الحرف الثاني مقطعاً ثقيلاً كالميم مثلاً لأنه مديد (ميم، حركة طويلة، ميم: قاعدتان وقمة طويلة) وهو من مقاطع الوقف. فالميم حرف ثقيل لأنه يبدأ بصوت وينتهي بالصوت نفسه وبينهما هذه الحركة الطويلة والعرب تستثقل ذلك ، والميم من أحرف الجهر والغنة , بينما الهاء والسين من أحرف الهمس والإصمات . - أمثلة : 1ـ {حم} حرفان , الحاء مقطع والميم مقطع ثقيل لأنه مديد (ميم، حركة طويلة، ميم: قاعدتان وقمة طويلة وهو من مقاطع الوقف فجاء بعدها لفظة الكتاب . 2ـ {الم(1) ذَلِكَ الكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ(2)} [البقرة:1-2] , أكثر من مقطعين، جاء بعدها كلمة لفظة الكتاب. 3ـ {طه} {طه(1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْآَنَ لِتَشْقَى(2)} [طه:1-2]) ذكر لفظة القرآن. 4ـ {يس(1) وَالقُرْآَنِ الحَكِيمِ(2)} [يس:1-2]) ـ ذكر لفظة القرآن لأنّ السين ليس ثقيلاً وإنما هو من أحرف الهمس . 5ـ {ص وَالقُرْآَنِ ذِي الذِّكْرِ(1)]. [ص:1] حرف واحد فذكر لفظة القرآن. ورسم هذه الحروف رسم توقيفي أي على ما رسمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يعرف الرسم. وهذه الأحرف جميعاً حيثما وردت تشير إلى أصوات متناسقة ليس بينها تنافر، كأنّ القرآن يقول لنا : هذه الأصوات ينبغي ألا يكون فيها نوع من التنافر. فمثلاً : آ ـ {ألم} [البقرة:1] الألف من أقصى الحلق من الوترين، واللام مخرجها الذي هو فويق مفارز الثنايا والرباعية والناب والضاحك , واللام مخرجه منتشر ويميل، والميم بانضمام الشفتين. ب ـ {كهيعص} [مريم:1] في لفظ واحد . ج ـ ولذلك لمّا جاء في القرآن في موضع واحد حرفان من مخرج واحد مع ما فيهما من اختلاف جعل كل واحد في آية، فقال:{حم} [الشورى:1] آية ، و{عسق} [الشورى:2] آية؛ لأنّ الحاء والعين من مخرج واحد ولا يكونان في لفظ واحد مع أنّ بين الحاء والعين فروقاً في الصفات منها : ـ في مسألة الشدة والرخاوة: الحاء رخوة ومعناها يجري به الصوت، والعين متوسط. والصفات من حيث الشدة والرخاوة فيها: أصوات شديدة وأصوات رخوة وأصوات متوسطة، كأنها تبدأ شديدة وتنتهي رخوة أو ظاهرها الشدة لكن يجري بها الصوت من غير مخرجها مثل الميم أوالنون. ـ وشيء آخر : الحاء مهموس والعين مجهور، ولذلك الاختلاف جُعِل كل واحد في آية حتى لا يكونا في بناء واحد، فإذن نوعية الصوت أيضاً منتقاة. ثانياً ـ بعض الحروف المقطعة عُدّت آيات وبعضها ما عُدّ آية، فقوله تعالى:{الم(1) ذَلِكَ الكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ(2) }. [البقرة:1-2] {ألم} [البقرة:1] آية. وأرقام الآيات توقيفية على ما فعله الصحابة، فهم لم يضعوا أرقاماً، وإنما وضعوا فجوات، ثم بعد ذلك وضعت الأرقام. وانظر الجدول التالي الذي يبين ما جاء في الآية بعد الأحرف المقطعة : | |||||||||

|

| | #5 | |||||||||

| من اللمسات القرآنية في سورة البقرة {ذَلِكَ الكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} ما دلالة قوله تعالى {لَا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة:2] ؟ وما إعراب {لا} ؟ الجواب: 1ـ جملة {لَا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة:2] جعلت أحد الغربيين يُسلِمُ بمجرد أنْ سمعها، كيف؟ قال : إنه مهما بلغتْ فصاحةُ أيٍّ من البشر في اللغة والكتابة وتمكنُه منهما، فإنه إذا كتب كتاباً أو رسالة ثم أعاد قراءتها فلا بدّ أنْ يُغير حرفاً أو كلمة أو جملة، وهذا يحدث في كل مرة يعيد قراءة ما كتب . ولفظة (لا) في قوله تعالى{لَا رَيْبَ} [البقرة:2] هي نافية للجنس، أي: تنفي الريب بالكلية. وفي قوله تعالى {ذَلِكَ الكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة:2] دليل واضح لا يقبل الشك على أنه من عند الله تعالى, فمهما تكررت القراءة لا تجد ما قد تحتاجه من تنقيح أو تعديل ,وهذا من إعجازه ودليل على قدرة الله العظيم على إحكام آياته {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ }[هود:1] . 2ـ (لا) نافية للجنس و (ما) نافية كذلك فما الفرق بينهما ؟ يُقال : لا رجلَ في الدار , ويقال : ما من رجلٍ في الدار , فما الفرق بينهما علماً بأنّ التعبيرين نص في نفي الجنس ؟ آ ـ (لا) تستعمل لجواب سؤال حاصل أو مقدر هو : هل من ؟ نحو : من سأل عن وجود أحد في الدار ؟ فالجواب: لا , ويكون الجواب كالإعلام. ب ـ (ما) تستعمل كَرَدٍّ على قولٍ أو ما نُزِّلَ هذه المنزلة، نحو من قال : إنّ في الدار لرجلاً , فيكون الرَّدُّ : ما من رجلٍ في الدار , فهو رَدٌّ على قول وتصحيح ظن. شواهد قرآنية على استعمال ( ما) كرد على أقوالهم : - {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ } [المائدة:73] . - {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ(61) إِنَّ هَذَا لَهُوَ القَصَصُ الحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللهُ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ(62) } [آل عمران:61-62] . - {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللهِ وَبِاليَوْمِ الآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} [البقرة:8] . - {وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا} [الأحزاب:13] . - {وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ } [آل عمران:78] . - {وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ } [التوبة:56] . شواهد قرآنية على استعمال (لا) كإعلام للمخاطب : - {ذَلِكَ الكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة:2]. - {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ } [البقرة:256]. - {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ } [محمد:19] . 3ـ وإنْ قيل: كيف الجمع بين قوله تعالى {لَا رَيْبَ فِيهِ} وبين إخبار الله بشك الكفار وريبهم فيه، ومنها قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة:23] وجوابه : أنه لظهور أدلته عند من نظر فيه لا ريب فيه عنده , أمّا الريبة فيه فهي لعدم نظر الكفار والمشركين في أدلة صحته . وقال الرازي : المراد أنه ليس محلاً للريب، أو هو نفيٌ معناه النهي، أي: لا ترتابوا أنه من عند الله تعالى. ما دلالة قوله تعالى:{ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} ؟ وما معنى التقوى؟ الجواب: 1-التقوى هو : أنْ يحفظ الإنسان نفسه بشيء ويحمي نفسه من خطر , والقرآن وقاية، وهذه الوقاية تكون بالأعمال الصالحة التي تقي المؤمن من النار. وقوله تعالى :{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ } ليس معناه أنْ نجعل بيننا وبين الله وقاية، ولكنّ المعنى أنْ نجعل بيننا وبين غضب الله وعذابه وقاية , فنحن نتقي بصفات كمال الله (غافر الذنب والرحمن والرحيم والغفور) من صفات جلال الله (المنتقم والجبار والمتكبر). وقد قال الحسن البصري في تعريف التقوى : التقوى هي الخوف من الجليل، والرضى بالقليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل . وقال غيره : التقوى أنْ لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك . وقال سيد قطب رحمه الله تعالى عن القرآن الكريم : الهدى حقيقته، والهدى طبيعته، والهدى كيانه، والهدى ماهيته ... ولكن للمتقين ..؛ لأنّ التقوى في القلب هي التي تؤهله للانتفاع بهذا الكتاب. 2ـ الوقف على {فيِهِ} هو المشهور، وعن نافع وعاصم أنهما وقفا على {لَا رَيْبَ} ، والقراءة الأولى أولى لأنه يكون في هذه الحالة الكتاب نفسه هدى وفي الثانية يكون الكتاب فيه هدى. 3ـ في الآية تنبيه على أنه الكلام المتحدى به في قوله تعالى {ألم} ثم أُشير بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال فكان تقرير جهة التحدي , ثم نفى عنه الريب فكان شهادة بكماله , ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين. وفي الأولى حذف ورمز إلى الغرض بألطف وجه , وفي الثانية ما في التعريف من الفخامة , وفي الثالثة ما في تقديم الريب على الظرف , وفي الرابعة الحذف ووضع المصدر {هُدىً} موضع الوصف الذي هو (هاد) وإيراده منكّراً ليفيد عموم الهدى. والله أعلم. | |||||||||

|

| | #6 | |||||||||

| من اللمسات القرآنية في سورة البقرة {أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ} [البقرة:5] اللمسات البيانية لهذه الآية تتضح في السؤال التالي : السؤال الأول: المطلوب إجراء مقارنة بين آيات بداية سورة البقرة و آيات بداية سورة لقمان الجواب: الجدول التالي يلخص لنا المقارنة المطلوبة : .jpg&key=c3419aaf9f0bdd0bcfc50e1011cec6f73d3621cbc1236cb1ff11a50a748b5904) الملاحظات البيانية حسب التسلسل : 1ـ قال في البقرة {ذَلِكَ الكِتَابُ} [البقرة:2] واسم الإشارة (ذا) للمفرد المذكر، وهو الكتاب واللام للبعد والكاف للخطاب بينما قال في لقمان: {تِلْكَ آَيَاتُ }[لقمان:2] لأنّ تلك للمؤنث، أي الآيات، ويشار بتلك إلى البعيد وتستعمل تلك للمفرد، كما قال تعالى: {أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ }[الأعراف:22] وللجمع على نحو ما مثِّل سابقا . 2ـ قال في البقرة: {ذَلِكَ الكِتَابُ} [البقرة:2] بينما قال في لقمان: {تِلْكَ آَيَاتُ الكِتَابِ الحَكِيمِ} [لقمان:2] ولم يشر إلى الكتاب فقط ، والسبب- والله أعلم -: آ ـ لو لاحظنا في سورة لقمان أنه تردد كثير من الآيات السمعية والكونية، مثلاً: قوله تعالى: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا } [لقمان:7] والآيات الكونية مثل: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ } [لقمان:10] ، إلقاء الرواسي وإخراج النبات وسمّاها آيات: {وَمَا يَجْحَدُ بِآَيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ} [لقمان:32] . ب ـ ثم هنالك أمر آخر وهو أن كلمة الكتاب ومشتقات الكتابة في البقرة أكثر من الآيات، وفي لقمان كلمة الآيات أكثر من الكتابة، في البقرة مشتقات الكتاب والكتابة (47) مرة والآيات (21) مرة وفي لقمان ذكر الكتاب مرتين والآيات خمس مرات، وهذه سمة تعبيرية أنّ التي بدأت بالكتاب ذكر فيها الكتاب أكثر، والتي بدأ فيها بالآيات ذكر فيها الآيات أكثر. 3ـ قال في سورة لقمان: {الكِتَابِ الحَكِيمِ}[لقمان:2] بينما في البقرة لم يصف الكتاب فلماذا؟ وما معنى الحكيم؟ الجواب: آ ـ الحكيم قد يكون من الحِكمة أو من الحُكم، وهذا من باب التوسع في المعنى، ولو أراد تعالى معنى محدداً لخصّص. ب ـ في سورة البقرة لم يصف الكتاب؛ لأنّ السورة فيها اتجاه آخرحيث قال: {ذَلِكَ الكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة:2] وهو ذكر التقوى والمتقين . ففي البقرة قال: {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة:2] ثم قال:{وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ(23) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ(24) } [البقرة:23-24] اتقوا النار مقابل المتقين، فإذن هناك مناسبة بين هدى للمتقين وكلمة التقوى التي ترددت كثيراً في البقرة، كما أنّ قوله تعالى {لا رَيْبَ فيِهِ} [البقرة:2] متناسب مع قوله {وإن كُنتم فيِ رَيْبٍ} [البقرة:23] . ج ـ أمّا وصفه بالحكيم في سورة لقمان فهو مناسب لما ورد في السورة من ذكر الحكمة {آَتَيْنَا لُقْمَانَ الحِكْمَةَ } [لقمان:12] وذكر الحِكَم ، وربنا وصف نفسه بأنه عزيز حكيم في سورة لقمان أكثر من مرة , فكلمة حكيم مناسبة لجو السورة وذكر الحكمة، لذلك قال في لقمان: {الكِتَابِ الحَكِيمِ} [لقمان:2] 4ـ وفي البقرة قال فقط:{هُدىً للمتَقِينَ} [البقرة:2] بينما قال في لقمان: {هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ} [لقمان:3] فما دلالة ذلك ؟ ـ ما الفرق بين المتقي والمحسن؟ المتقي هو الذي يحفظ نفسه فيتقي الأشياء، أمّا المُحسِن فيحسن إلى نفسه وإلى غيره، كما قال تعالى: {وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } [البقرة:83] فالإحسان يكون إلى نفسه وإلى غيره , أمّا التقوى فتقتصر على النفس . والإحسان إلى الآخرين هو من الرحمة، فلمّا رحموا الآخرين وتعدّى إحسانهم إلى غيرهم زادهم ربنا رحمة، أمّا التقوى فهي للنفس , وهؤلاء إحسان للنفس وإلى الآخرين, والإحسان إلى الآخرين هو الرحمة فلمّا زادوا هم زادهم ربهم , والجزاء من جنس العمل، حتى في الآخرة زاد لهم الجزاء، قال تعالى في الآخرة: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ }[يونس:26] وهذه رحمة، فكما زاد الجزاء لهم في الآخرة زاد لهم في الدنيا {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة:2] و {هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ}[لقمان:3] . ب ـ ولو لاحظنا أنّ هذه الأوصاف {هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ}[لقمان:3] هي مناسبة لما ورد في عموم سورة لقمان وما شاع في جوِّها من هدى ورحمة وإحسان: ـ فمن مظاهر الهدى المذكورة في سورة لقمان قوله تعالى: {وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} [لقمان:15] والذي يسلك السبيل يبتغي الهداية، هذا هدى، وجوُّ الهداية في سورة لقمان شائع. ـ والرحمة لمّا ذكر قوله تعالى {أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ } [لقمان:10] هذا من الرحمة. ـ ولمّا ذكر تسخير ما في السموات والأرض وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ} [لقمان:20] هل هناك أعظم من هذه الرحمة؟ ـ ومن مظاهر الإحسان أيضاً إيتاء الزكاة , وفي الوصية بالوالدين والإحسان إليهما، إذن جوُّ السورة كلها شائع فيه الهدى والرحمة والإحسان, وهذه ليست في البقرة، وإنما سورة البقرة ذكرت أموراً أخرى نحو: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ(3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ(4)} [البقرة:3-4] وصف كثير ثم انتهى {أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ} [البقرة:5] أمّا في لقمان فاختصر {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ}[لقمان:4] . والإيمان أعمّ من الإحسان، ولا يمكن للإنسان أنْ يكون متقياً حتى يكون مؤمناً، وورود كلمة المتقين، المؤمنين، المحسنين والمسلمين يعود إلى سياق الآيات في كل سورة. 5ـ في البقرة قال: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ } [البقرة:3] ولم يقلها في لقمان، وقال في البقرة: {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ }[البقرة:4] ولم يقلها في لقمان ,فما دلالة ذلك ؟ ولماذا؟ آ ـ قوله تعالى {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ } [البقرة:3] هذا متعلق بالسورة نفسها، ومفتتح السورة غالباً ما يكون له علاقة بطابع السورة من أولها إلى نهايتها. ففي سورة البقرة قال: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ } [البقرة:3] وبعدها قال: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللهِ وَبِاليَوْمِ الآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ}[البقرة:8] هذا من الغيب : لم يؤمنوا لا بالله ولا باليوم الآخر، وقال على لسان بني إسرائيل: {وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً } [البقرة:55] إذن هم لا يؤمنون بالغيب وطلبهم عكس الغيب لذلك هو قال: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ } [البقرة:3] وليس مثل هؤلاء الذين يقولون: آمنا وما هم بمؤمنين، ولا مثل هؤلاء الذين طلبوا أنْ يروا الله جهرة . بينما في لقمان قال: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ} [لقمان:25] إذن هم مؤمنون بالغيب، وقال: {وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى البَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ} [لقمان:32] إذن الطابع العام في سورة البقرة هو الإيمان بالغيب وطلب الإيمان أو الإنكار على عدم الإيمان بالغيب, بينما في لقمان الإيمان بالغيب حتى الذين كفروا قال: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ} [لقمان:25] إذن يؤمنون بجزء من الغيب بينما أولئك في سورة البقرة ينكرون {لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً} [البقرة:55] هذه ليست إيماناً بالغيب وربنا يريد الإيمان بالغيب. ب ـ قوله تعالى {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ}[البقرة:3] ولم يقل: آمنوا بالغيب، مع أنّ إيمان المتقين بالغيب مؤكد في الآية، فلماذا ؟ والجواب أنّ قوله تعالى {يؤمنون} [البقرة:3] بصيغة المضارع ولم يقل: آمنوا بصيغة الماضي؛ لأنّ الإيمان منا مستمر متجدد لا يطرأ عليه شك ولا ريبة. ................... من اللمسات القرآنية في سورة البقرة : {يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} [البقرة:9] السؤال الأول: ما الفرق في استعمال: {وَمَا يَشْعُرُونَ} [البقرة:9]{لا يَشْعُرُونَ} [البقرة:12] {لَا يَعْلَمُونَ} [البقرة:13] في آيات البقرة : {وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} [البقرة:9]) {أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ} [البقرة:12] و : {أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ} [البقرة:13] ؟ الجواب: هذه الآيات في الكلام عن المنافقين وهم لمّا يعلنوا أنهم قد آمنوا كأنما يعتقدون أنهم يخادعون الله سبحانه وتعالى . 1ـ الفعل المضارع (يشعرون) يدل على الحال أو الاستقبال، أي: الاستمرار، نحو: فلان ينظم الشعر , أي: هذه حاله. 2ـ العرب تستعمل لنفي الفعل أدوات؛ ومنها : آ ـ استعملوا (ما) لنفي الحاضر. ب ـ واستعملوا (لا) لنفي المستقبل. ج ـ واستعملوا (لن) للتأبيد. ولذلك الصيغتان: {وَمَا يَشْعُرُونَ} و {لا يَشْعُرُونَ} هي لنفي الإحساس والشعور عنهم الآن وفي المستقبل. 3ـ استعمل القرآن {وَمَا يَشْعُرُونَ} في القضايا الظاهرة وعلى الأحاسيس الواضحة فالمنافقون يخادعون, وهو عمل ظاهر, ويقولون ويتصرفون بالكلام وهذا في الحركة الظاهرة التي فيها معنى الإحساس فاستعمل هنا {وَمَا يَشْعُرُونَ} . واستعمل {لا يَشْعُرُونَ} في الآية 12؛ لأنّ الإفساد واضح . 4ـ بينما استعمل: {لايَعْلَمُونَ} مع القضايا القلبية والمعنوية كما في الآية 13؛ لأنّ العلم في الداخل؛ ولأنّ الإيمان ليس شعوراً ظاهرا،ً وإنما هو علم الباطن. | |||||||||

|