| | #7 | |||||||||

| {يَكَادُ البَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة:20] السؤال الأول: قوله تعالى: {كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ} [البقرة:20] وقوله: {ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ} [البقرة:17] ولم يقل بضيائهم، فلماذا؟ الجواب: الضياء أبلغ من النور، ولا يلزم من ذهابه ذهاب النور, بخلاف عكسه فذهاب النور أبلغ في نفي ذلك . السؤال الثاني: أين المفعول به لفعل {شَاء} [البقرة:20] في الآية ؟ وهل مفعول الفعل: {أَرَاَدَ} يكثر حذفه في القرآن ؟ الجواب: حذف المفعول به لفعل المشيئة {شَاء} [البقرة:20] كثير في كلام العرب، وفي القرآن يقول الله تعالى : ـ {وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ } [البقرة:20] أي: لو شاء الله أنْ يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بسمعهم وأبصارهم. ـ {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ} [الأنعام:112] والتقدير: لو شاء ربك أنْ لا يفعلوه ما فعلوه. ـ {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} [المائدة:64]. ـ {هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ}[آل عمران:6] ـ {وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ} [الزُّمَر:74] ـ {فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ} [الانفطار:8] ولقد كثر حذف المفعول به في الفعل {شَاءَ} [الانفطار:8] والفعل {أَرَاَدَ} [الرعد:11] ولا يكادون يبرزون المفعول به إلا في الشيء المستغرب نحو : فلو شئتُ أنْ أبكي دماً لبكيتُه=عليه ولكنْ ساحة الصَّبرِ أوسَعُ ومن الآياتِ التي ورد مذكوراً معه مفعولُ المشيئةِ الآياتُ التالية : ـ {لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا} [الأنبياء:17] . ـ {لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ} [الزُّمَر:4]. ـ {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ}[المدَّثر:37]. ـ {إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا }[الأنعام:80]. نقاط للعلم في الفعل {أَرَاَدَ} : ورد الفعل {أَرَاَدَ} [الرعد:11] بصيغه المختلفة في القرآن الكريم في 136 موطناً لم يحذف مفعوله في واحد منها إلا في عائد الصلة، كقوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ}[هود:107] وقوله : {وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ} [هود:79] وهذا غير مختص بفعل دون فعل فحذف عائد الصلة المنصوب كثير في عموم الأفعال، كقوله تعالى: {أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا} [الفرقان:41] أي: بعثه، وقوله: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا} [المدَّثر:11] أي: خلقته. وهذا الحذف في عائد الصلة ورد في فعل الإرادة في (7) مواطن ، والباقي في (129) موطن من فعل الإرادة لم يحذف في واحد منها كقوله تعالى: ـ {وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ} [الرعد:11]. ـ {فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا}[الكهف:82]. ـ {قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً} [الأحزاب:17]. ـ {لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ} [الزُّمَر:4]. السؤال الثالث: ما دلالة لفظ : {كُلِّ} و {كُلَّما} في اللغة والقرآن ؟ الجواب: اسم ( كُلّ) وضع لضم أجزاء الشيء على جهة الإحاطة , مأخوذ من لفظ ( الإكليل ) أو ( الكلّة) , ويفيد الانضمام إلى ذات الشيء , أو انضمام الذوات , وهو المفيد للاستغراق , وهو ملازم للأسماء , ولا يدخل على الأفعال . وأمّا قوله تعالى : {وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ} [النمل:87] , فالتنوين بدل من المضاف , أي كل واحد . وهو لازم للإضافة معنىً , ولا يلزم إضافته لفظاَ إلا إذا وقع تأكيداً أو نعتاً, وإضافته منويّة عند تجرده منها . ويُضاف تارة إلى الجمع المعرّف , نحو : كلُ القوم , ومثله إسم الجنس نحو : {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ} [آل عمران:93]. وتارة إلى ضميره نحو : - {وَكُلُّهُمْ آَتِيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَرْدًا} [مريم:95]. - {فَسَجَدَ المَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ}الحجر:30]. وإلى نكرة مفردة نحو: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر:38]. وربما خلا من الإضافة لفظاً وينوى فيه , نحو : {وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ} [النمل:87]. {كُلًّا هَدَيْنَا} [الأنعام:84]. {وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الأَمْثَالَ}[الفرقان:39]. ولفظ ( كُل ) لإفراد التذكير , ومعناه بحسب ما يُضاف إليه , والأحوال ثلاثة : 1ـ أن يُضاف إلى نكرة فيجب مراعاة معناها , فلذلك جاء الضمير مفرداً مذكراً في قوله تعالى : {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ} [الإسراء:13] . وجاء مؤنثاً في قوله تعالى : {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر:38]. {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ } [آل عمران:185]. وجاء مجموعاً مذكراً في قوله تعالى : {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [المؤمنون:53]. ويجب مراعاة المعنى مع النكرة دون لفظ ( كل ) كما في قوله تعالى : {وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ}[غافر:5].فالجمع باعتبار ( الأمة ) . {وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} [الحج:27].لأنّ الضامر اسم جمع , كالجامل والباقر . وأمّا قوله تعالى : {وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ(7) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى المَلَإِ الأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ(8) } [الصافات:7ـ8]. إنما عاد الضمير إلى الجمع المستفاد من الكلام , فلا يلزم عوده إلى ( كل ) . 2ـ أن تضاف ( كُل) إلى معرفة , فيجوزمراعاة لفظها ومراعاة معناها , سواء كانت الإضافة لفظاً , نحو : {وَكُلُّهُمْ آَتِيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَرْدًا}[مريم:95]. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: [ كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته ] , ولم يقل : راعون ولا مسؤولون . أو معنى, نحو : {فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ}[العنكبوت:40]., فراعى لفظها . وقال : {وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ} [النمل:87] فراعى المعنى . 3ـ أن تقطع عن الإضافة لفظاً , فيجوزمراعاة لفظها ومراعاة معناها , فمن الأول قوله تعالى : {كُلٌّ آَمَنَ بِاللهِ} [البقرة:285]. {إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ} [ص:14] , ولم يقل : كذّبوا . ومن الثاني قوله تعالى : {وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ} [الأنفال:54]. {كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ} [الروم:26] . وقد تتصل ( ما ) بـ ( كل ) نحو : { كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا} [البقرة:25] وهي مصدرية لكنها نائبة بصلتها عن ظرف زمان , والمعنى : كل وقت , وتسمى ( ما ) مصدرية ظرفية, أي النائبة عن الظرف , لا أنها ظرف في نفسها . و( كلما ) للتكرار . والله أعلم . السؤال الرابع: قد يقال : لِمَ أتى قبل الفعل {أَضَاءَ}بـ {كُلَّمَا} وقبل الفعل {أَظْلَمَ} بـ {وَإذَاَ} في الآية ؟ وما وجه المناسبة في ذلك ؟ الجواب: فيه وجوه : 1ـ أنّ تكرار الإضاءة يستلزم تكرار الإظلام , فكان تنويع الكلام أعذب . 2ـ أنّ مراتب الإضاءة مختلفة متنوعة , فذكر ( كلّما) تنبيهاً على ظهور التعدد وقوته بالصورة والنوعية , بينما الإظلام نوع واحد , فلم يؤت بصيغة التكرار لضعف التعدد فيه , بعدم ظهوره بالنوعية , وإنْ حصل بالصورة . 3ـ قاله الزمخشري : أنه لمّا اشتد حرصهم على الضوء المستفاد من النور , كانوا كلّما حدث لهم نور تجدّد لهم باعث الضوء فيه , وأمّا التوقف بالظلام فهو نوع واحد . 4ـ قال الله : {كُلَّمَا} وعبّر عنها دون (إذا) دلالة على شدة حرصهم على إمكان المشي , فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها , وليس كذلك مع التوقف عند الإظلام . والله أعلم . | |||||||||

|

| | #8 | |||||||||

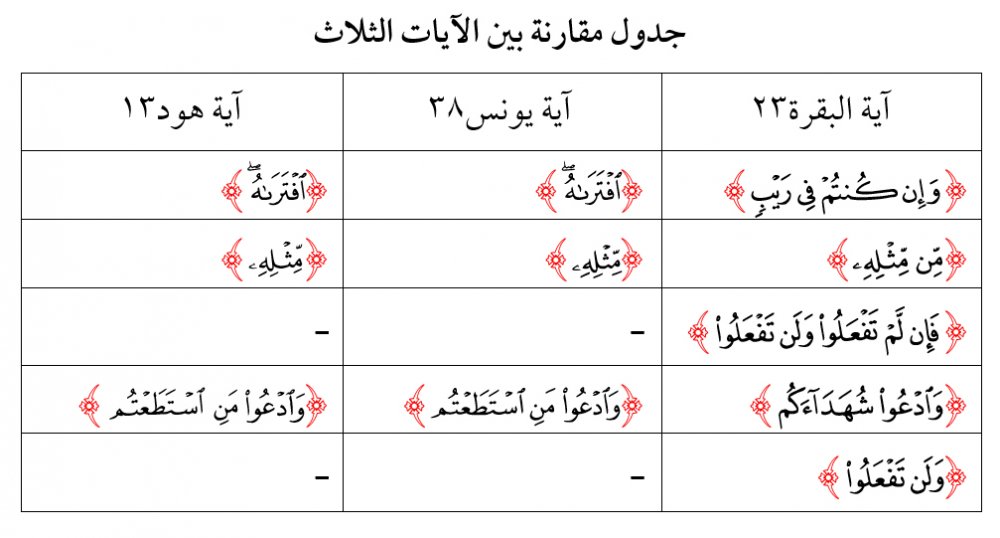

| {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا للهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:22] السؤال الأول: ما الفرق بين (البناء) و (البنيان) في الاستعمال القرآني ؟ الجواب: استعمل القران الكريم البناء للسماء، كما في هذه الآية وآية غافر {اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً} [غافر:64] ، واستعمل البنيان لما بناه البشر كما في قوله تعالى : {إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا} [الكهف:21] . {قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الجَحِيمِ} [الصافات:97 ] {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ } [التوبة 109]. والله أعلم السؤال الثاني: ما دلالة رسم كلمة: {فِرَشا} كلمة بدون ألف وسطية في الآية, ورسم كلمة : {بِنَاءً} بالشكل المعتاد ؟ الجواب: وردت كلمة: {فِرَشا}بدون ألف وسطية لتوحي بالتصاقنا بالأرض وجاذبيتها لنا , في حين جاءت كلمة {بِنَاءً} بألف وسطية لتوحي بعظمة السماء وبنائها وسُمكها . والله أعلم . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة:23] السؤال الأول: ما الفرق في آيات التحدي في قوله تعالى بين{وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة:23] و {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [يونس:38] و {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [هود:13] ؟ الجواب: التحدي كان بأكثر من صورة ، وكان هناك تحدٍّ في مكة وتحدٍّ في المدينة. 1ـ السور المكية جميعاً جاءت من غير (من) : آ ـ {فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ} [الطور:34] ، والحديث يمكن أنْ يكون آية أو عشر آيات أو سورة كاملة، بحديثٍ مثله، أي: الحديث مطلق . ب ـ {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [يونس:38] بسورة مثله. ج ـ {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [هود:13] بعشر سور. د ـ {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء:88] حكاية حالهم بأسلوب القرآن الكريم، فكان أحياناً يطالبهم بحديث ، فأحياناً يقول لهم: فأتوا بقرآن مثله، أحياناً عشر سور، أحياناً سورة واحدة مثل الكوثر أو الإخلاص، هذا كان في مكة فكان يقول: (مثلِه) بدون (من). 2ـ في المدينة (في سورة البقرة) المكان الوحيد الذي قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة:23] هنا القرآن انتشر وأسلوبه صار معروفاً، الآن يقول لهم: {بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} [البقرة:23]. 3ـ لو قال : بسورة مثله، كما قال سابقاً يعني سورة مثل سور القرآن الكريم، بينما (من) هذه للتبعيض , والقرآن هل له مثل حتى يطالَبون ببعض مماثله؟ هو لم يقل : فأتوا بمثله وإنما ببعض ما يماثله أو بعض ما تتخيلونه مماثلاً ولا يوجد ما يماثله فما معناه؟ هذا معناه زيادة التوكيد. ومعناه: أنه لو تخيلتم أو أنّ تصوّركم أنجَدَكم بأنْ تتخيلوا مثالاً لهذا القرآن فحاولوا أنْ تأتوا بمثل ذلك المثال، حتى بجزء من ذلك المثال الذي تخيلتموه، فهذا أبعد في التيئيس من قوله: {مِثْلِهِ} مباشرة. وهذا إمعان في التحدي وأبعد؛ لأنّ القرآن صار منتشراً، وهذا غير ممكن؛ لأنّ الله تعالى قضى بأنهم : {لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ} [الإسراء:88] فأتوا ليس بمثله وإنما بجزء مما تتخيلونه مماثلاً له. السؤال الثاني: ما الفرق بين قوله تعالى: {مِنْ مِثْلِهِ} [البقرة:23] و {مِثْلِهِ} في آيات الإسراء [88] يونس[ 38] هود[ 13] الطور[34]؟ الجواب: من الناحية اللغوية هناك فرق بين التعبيرين , فعندما تقول : ائتني بشيءمن مثل هذا , فهذا يعني أننا نفترض وجود أمثال لهذا الشيء. أمّا عندما نقول : ائتني بشيء مثل هذا, فهذا لا يفترض وجود أمثال لكنه محتمل أنْ يكون لهذا الشيء مثيل وقد لا يكون, فإنْ كان موجوداً ائتني به وإنْ لم يكن موجوداً فافعل مثله. هذا هو الفرق الرئيس بينهما, وهذا الأمر طبع كل الآيات الواردة في هذا المجال؛ حيث إننا نعرف أنّ الله تحدى الكفار والمشركين بالقرآن في أكثر من موضع.  التعليق : 1ـ أمور الريب أعمُّ وأشمل وأهم من الافتراء , والافتراء واحد من أمور الريب. 2ـ قال المفسرون: إنّ معنى {مِنْ مِثْلِهِ} أي من مثل القرآن ومن مثل رجل أُميٍّ كالرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ فهي تحتمل المعنيين بينما لفظ {مِثْلِهِ} لا يحتمل إلا معنى واحداً وهو مثل القرآن , لذلك فصيغة: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ } [البقرة:23] أعم من : {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ} [يونس:38] للسببين أعلاه. 3ـ حذف مفعولي الفعلين (تفعلوا) و(لن تفعلوا) والحذف في اللغة قد يكون للإطلاق عموماً، كأنْ تقول : قد كان منك ما يؤذيني، و قد كان منك ما يؤذي، وهذا عام. 4ـ لا يمكن افتراضاً أنْ نضيف كلمة (مفتراة) في آية سورة البقرة فيقول مثلاً : فأتوا بسورة من مثله مفتراة؛ وذلك لسببين : آ ـ هم لم يقولوا (افتراه)، كما قالوا في سورة يونس وهود . ب ـ لا يحسن أنْ يأتي بعد (من مثله) بكلمة (مفتراة) ؛ لأنه عندما قال: (من مثله) افترض وجود مثيل له, فإذن هو ليس مفترى ولا يكون مفترى إذا كان له مثيل. 5ـ كذلك لا يصح أنْ يقول في سورتي يونس وهود مثلاً: (فأتوا بسورة من مثله) بإضافة (من)؛ لأنّ استخدام (من مثله) تفترض أنّ له مِثْلاً، إذن هو ليس بمفترى, لذلك لا يمكن استبدال إحداهما بالأخرى. 6ـ قال في البقرة: {وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ} [البقرة:23] وقال في يونس وهود: {وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ}؛ والسبب أنه في سورة البقرة قال: {مِنْ مِثْلِهِ} أي: افترض أنّ له مثلاً وهناك من استطاع أنْ يأتي بهذا المثل , فلماذا تدعو المستطيع !!! وإنما صح أن يأتي : {وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ} [البقرة:23] ليشهدوا إنْ كان هذا القول مثل هذا القرآن, فالموقف يحتاج إلى شاهد محكَّم ليشهد بما جاءوا به وليحكم بين القولين . أمّا في سورة يونس وهود؛ فالآية تقتضي أنْ يقول: {وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ} ليفتري مثله . لذلك فقوله تعالى {وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ} [البقرة:23] أعمُّ وأوسع؛ لأنه تعالى في آية البقرة طلب أمرين : دعوة الشهداء ودعوة المستطيع, أمّا في آية يونس وهود فالدعوة للمستطيع فقط . 7ـ مما سبق نلاحظ أنّ آية البقرة بنيت على العموم أصلاً {فيِ رَيْبٍ} {مِنْ مِثْلِهِ} {وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ} وجاءت هذه الآية {فيِ رَيْبٍ} مناسبة لأول سورة البقرة: {ذَلِكَ الكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة:2] . 8 ـ ثم نسأل : لماذا قال الله في آية البقرة: {وَلَنْ تَفْعَلُوا} نقول: إنّ قوله تعالى: {فَإِن لَم تَفْعَلُوا} هو الشرط، وقوله تعالى {وَلَنْ تَفْعَلُوا} هو جملة اعتراضية بغرض القطع بعدم الفعل، وهذا يناسب قوله تعالى: {لَا رَيْبَ فِيهِ} في أول سورة البقرة. كما ناسب أنْ يقطع بعدم الاستطاعة على الفعل بقوله {وَلَنْ تَفْعَلُوا} ؛ لأنه ذكر ابتداء أنه لا ريب فيه. 9ـ استخدم {ذَلِكَ الكِتَابُ} [البقرة:2] في أول سورة البقرة و{ذَلِكَ} [البقرة:2] اسم إشارة للبعيد , بينما في آيات أخرى جاء اسم الإشارة (هذا) للقريب، كما في قوله تعالى: {إِنَّ هَذَا القُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء:9]؛ والسبب أنه تعالى عندما قال : {ذَلِكَ الكِتَابُ} [البقرة:2] دعا من يستطيع أنْ يأتي بمثله وهذا أمر بعيد الحصول، وفيه إشارة إلى أنهم لن يستطيعوا إليه سبيلاً . أمّا استخدام اسم الإشارة (هذا) فجاء مع الهدى؛ لأنّ الهداية ينبغي أنْ تكون قريبة من أفهام الناس حتى يفهموا ويعملوا. 10ـ حدد القرآن التحدي في سورة هود بعشر سور؛ لأنّ هذا من طبيعة التدرج في التحدي؛ حيث يبدأ بالكل ثم الأقل فالأقل , والله أعلم. السؤال الثالث : ما المعنى الخاص المميز لكلمة ( شهداءكم ) في هذه الآية ؟ الجواب : كل ما في القرآن من كلمة ( شهيد ) غير القتلى في الغزو , فهم الذين يشهدون على أمور الناس, كما في قوله تعالى في سورة البقرة : {و استشهدوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] , إلا قوله تعالى: {وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ} [البقرة: 23] فإنه يُراد : شركاءكم . لمزيد من المعلومات حول نظائر هذه الكلمات انظر آية البقرة 14 . مثنى محمد الهيبان رابطة العلماء السوريين | |||||||||

|